Texts ︎

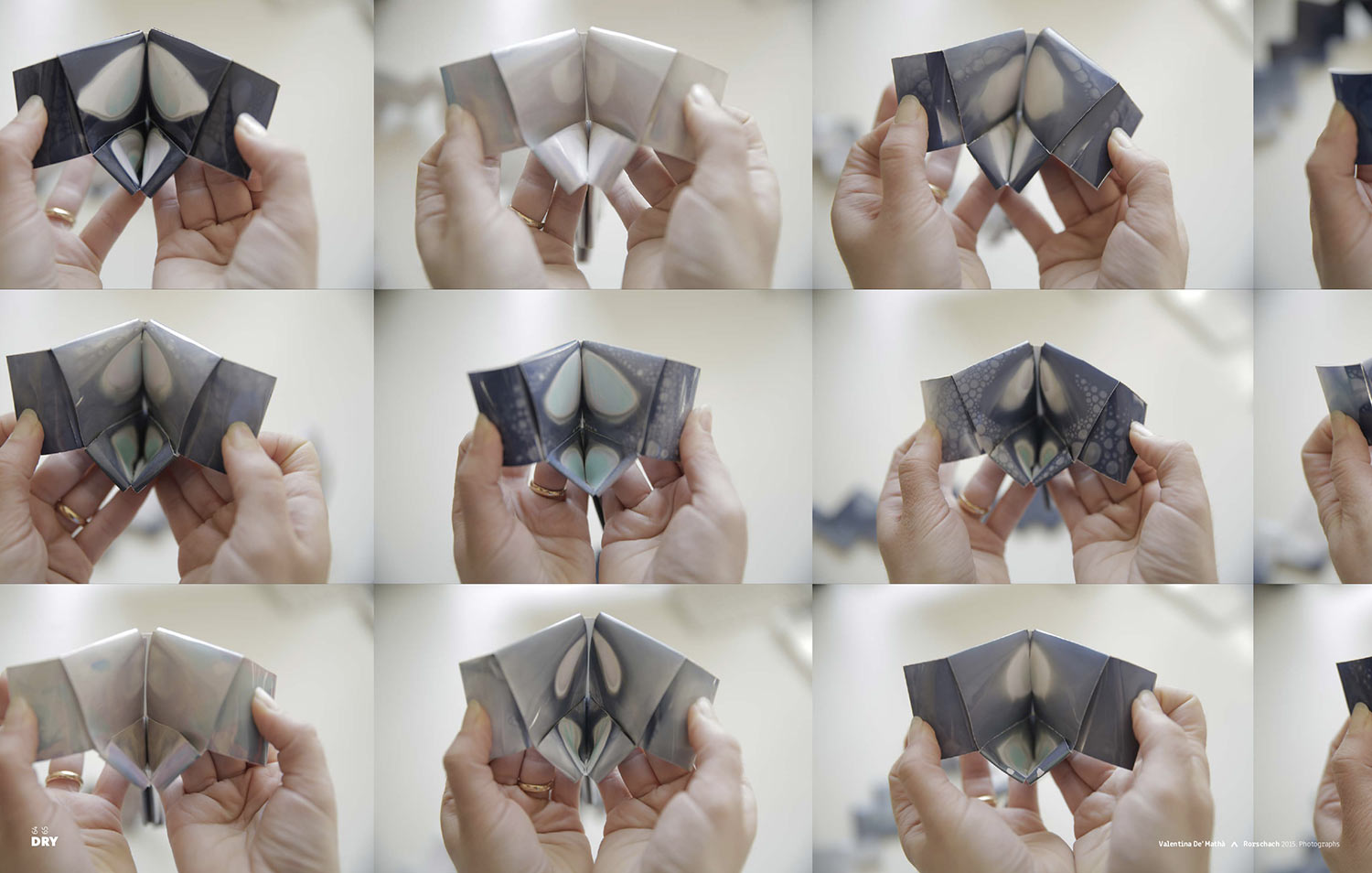

Collectible DRY Vol.15

Psychedelia

ALTERING

THE ORIGINAL CHEMISTRY

THE GODDESS OF SNAKES

Valentina De’Mathà

in conversation with

Gianluca Marziani

Weaving is a ritual, mesmerizing act. It leads to ever new tales that change and grow as they develop and are repeated. My tapestries are receptacles of desires and thoughts, psychedelic states that alter the perception and vision of things as well as my state of consciousness, the way a snake sheds its skin, with its movements evoking the thread of the weft as it weaves in and out of the warp. "An eternally undulating cosmic energy line" I belong to the land of the goddess Angitia, a chthonic, telluric deity, a goddess of fertility and the cult of snakes and healing herbs. But also a land of ancient weaving. It was there that I was born. Her pagan figure is nowadays evoked in the Christian ritual of St. Dominic, when the statue of the saint is draped with living snakes. Like medicinal herbs that have the gift of healing, expanding consciousness, or killing, the same properties are associated with the poison of this revered and archaic reptile.

Can an artist escape the limits of acquired categories, linear languages, the didactic theme? Valentina De'Mathà investigates in cross-cutting ways the chemical reactions of materials, the multiple natures that a physical element can embody, the deviations from a customary use that becomes a metaphorical, iconographic and replicable value. She acts by processes and combinations, altering the original chemistry, pressuring some frail element, recreating value through gestural action. A path where lightness becomes layered, where conceptual layers are combined in soaring and poetic weaves. An expressive quality that moves with a liquid awareness and revealing curiosity.

How would you define your authorial identity in such a mixed historical moment for art being an artist?

What I am and distinguishes me can be seen and recognized through the final result of what I do and the way I do it. I'm evolving, still in the making. I find it quite hard to label myself or my work in words to define my identity or role. When we speak of the visual arts in words, certain meanings and essences are often lost. I can't and won't circumscribe, enclose or limit my research and my experience in any way, regardless of the historical context I live in, though clearly I can't escape it, and whether I like it or not, it sometimes influences some of my works. I leave the task of decoding that to the experts. But I can say that what I attain is necessary to me, urgent, my totally subjective gaze on my experience of everyday life, on the elusiveness, undecidability, uncertainty, changeability and complexity of the multitude compared with desire and will. My works are the result of my way of living and feeling alive and free in certain of my places, passions and interests. They are a consequence. They're attempts to recount or respond to what I experience intimately and I can't contain or keep completely secret. It's what defines my identity.

Tell me about the relationship between work and process, an aspect of your artistic work that I find crucial.

I work almost exclusively with materials that I can't fully control. My works are full of "errors". I like the word, because the root meaning of "erring" is "wandering". I like the idea of wandering and finding myself somewhere I never expected, filled with wonder. The creative process and the concept of my work go hand in hand. They certainly complement each other. My research explores the ambivalences that inwardly dominate humanity and consequently interpersonal relationships, in all their endless variations. This is the constant need for adventure and innovation, the inner need to lose control and be swept away by passions. And the contrary impulse to try in every way to freeze certain moments and make things predictable, manageable and safe, to build something foreordained and bind myself to it. My working method and choice of materials are designed to best represent these contrasts. One day, during a discussion, the theoretical physicist Ignazio Licata told me: "For some reason we think of order, science, the regularity of our lives with very specific criteria, like some law or algorithm that keeps us safe from all uncertainty. But if we tried to think of law as a grid of possibilities, then the bond, the fusion, between law, cause and chance (which etymologically simply means "whatever happens"), appears natural."

I notice you pay close attention to the relations between material, resistance and frailty. Your every project questions something that exists between stable and unstable, hard and soft, permanent and temporary.Tell me about this, whether you feel it’s true of you and how you practise it in your artwork.

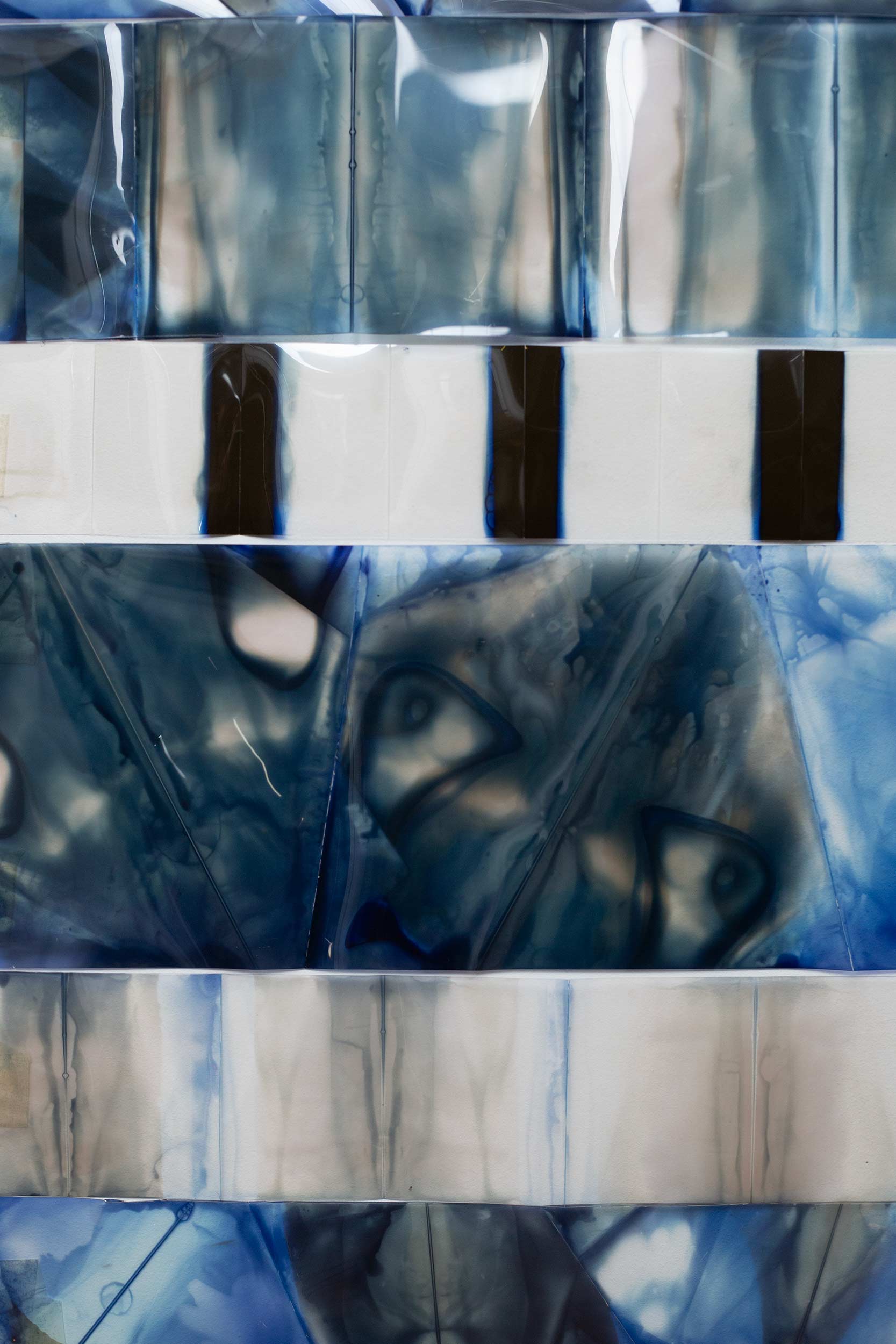

My works often grow out of an organized and structured idea, but, as I said before, what interests me most is partial loss of control over the materials during the working and the potential it offers. They're metaphors for life. My tapestries, for instance, are created out of this ambivalence. On the one hand there's the process of layering the liquids of the photographic chemicals, which I have difficulty capturing and fixing on paper. Symbolically we could associate them with passions and desires that overwhelm us, experiences and certain states of mind we're unable to rationalize. On the other there's the urge and the effort to endow things with an order, a narrative, blending and weaving together this disorganized material into a modular structure based on the golden proportions, and then holding it together by sewing it. And this part could be paired with interpersonal ties and the desire to make sense of certain experiences that we struggle to organize and order rationally. As Umberto Galimberti writes: "Unlike love, which seeks construction and stability, desire is a movement towards a point of loss and madness. It refuses to allow itself to be possessed by any logic."

I feel there are always layered traces, overlapping memories, juxtapositions. How do you see this?

Photography in itself is the supreme medium for capturing and fixing the image. And even though it does so in illusory ways, this mechanism enables the memory to endure. I mainly use photo- graphic materials and processes, though I do so in abstract, in- formal ways. I try to grasp a fleeting instant, a feeling, though I'm happy not to be able to do it fully. Things can't be stopped, it's unrealistic and against nature. In Andrej Tarkovsky's film Stalker, one of the protagonists quotes a poem that is half Hermann Hesse and half Lao Tzu. He says that what is tender and gentle lives, what is dry and hard dies, just like a tree. Everything is mutable, unceasingly, in an overlapping and layering of experiences and moods. And it is inexplicable why people, despite knowing that change is life itself flowing in and around them, always want to stop these natural processes.

Creating an institutional event in a museum can mean finding new interactions and synergies, as well as compromises inherent in the spaces, themes and working with other people. Tell me about your experience with the Macro Asilo in Rome.

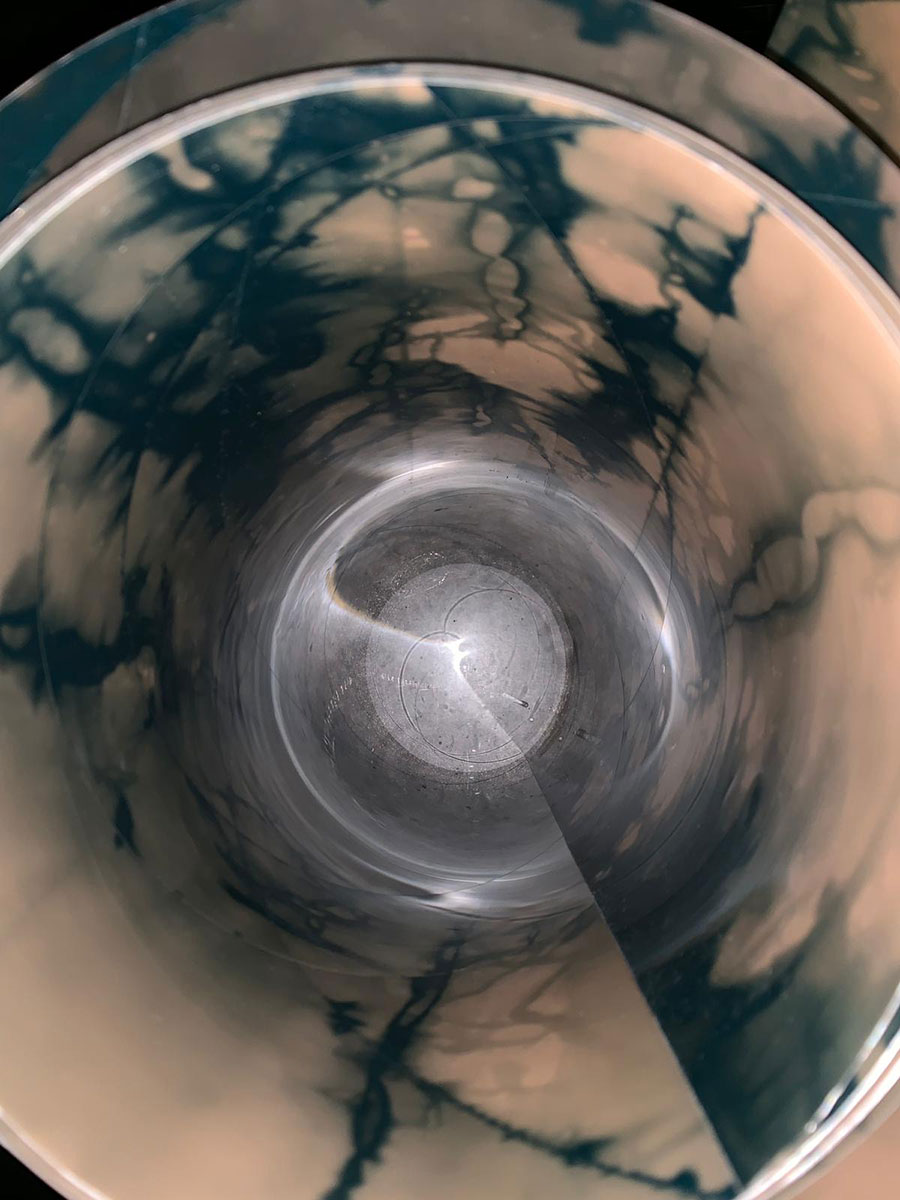

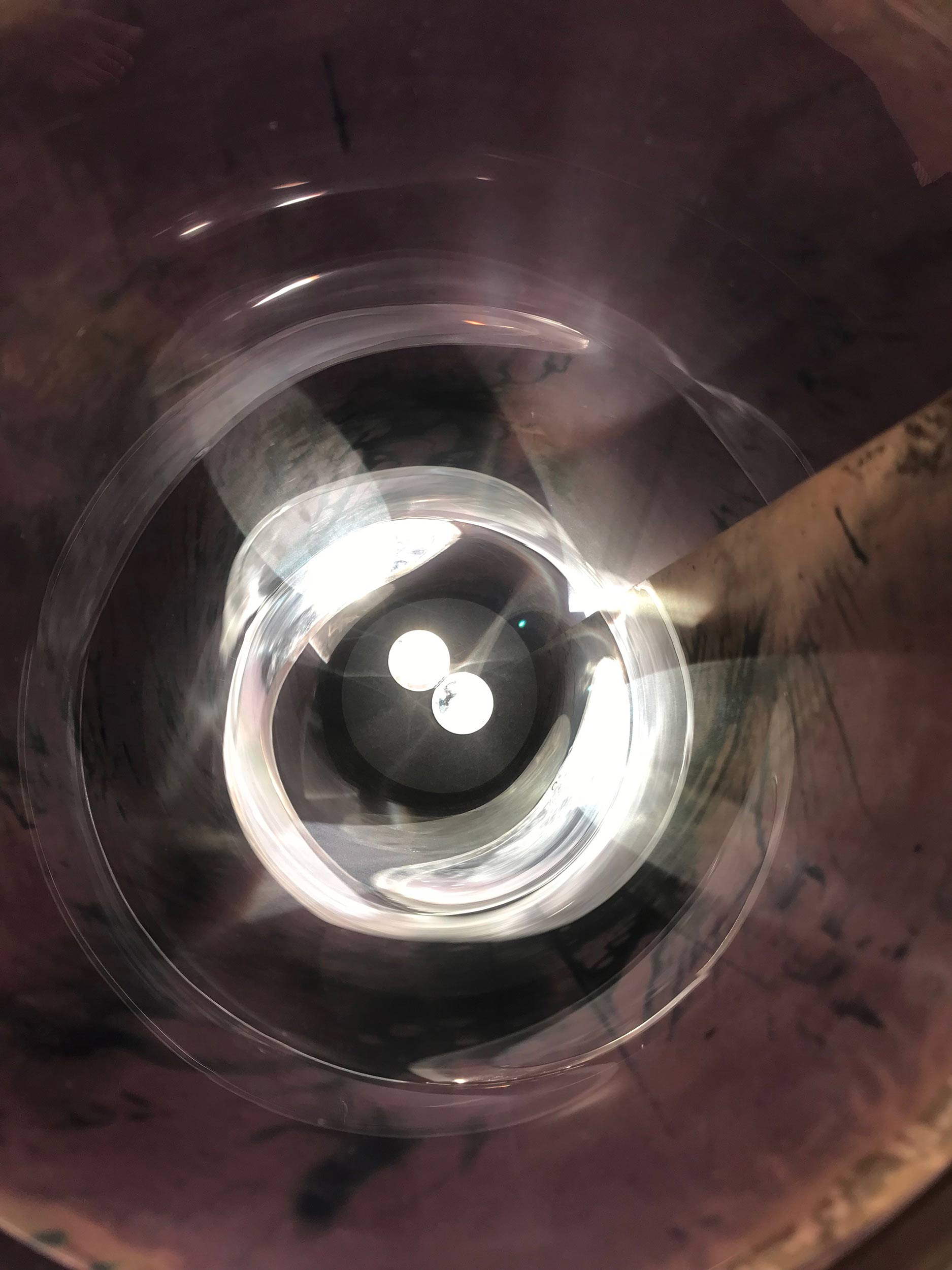

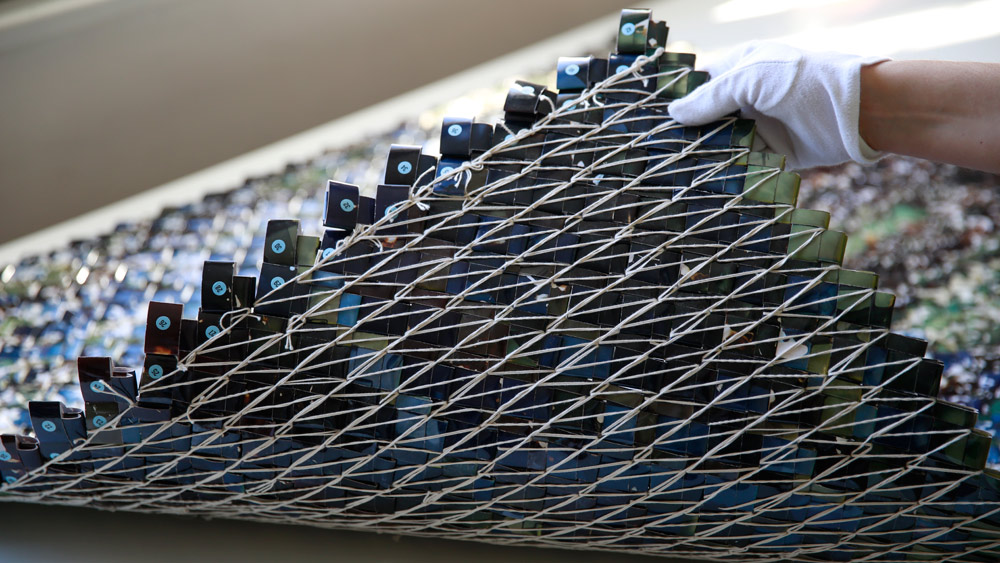

Most of my works are made with transparent, translucent and iridescent materials. They generally need light and installations in bright settings to bring them out fully. The MACRO Asilo, Museum of Contemporary Art in Rome, suggested I should create an interactive project involving the viewers in an all black, dimly lit room: the Black Room. At first I thought the basic premises were all wrong, with everything going clean contrary to my work, so it made no sense to show it there. Then I started thinking about it differently, trying to break the mould I'd often unwittingly and automatically relaxed and enclosed the vision of my work in for years. I opened out to new prospects and outlooks, changing and totally flipping my viewpoint and certainties. So there aren't going to be any white walls? Okay, then the works won't be hung but rolled up on themselves. There isn't going to be any light? The public has to interact? Okay, I'll put mirrors in these "mouths" and ask the viewer to light up the works using the torch on their smartphones as they see fit, the way that intrigues them most. The viewers become the protagonists and explore the exhibits, choosing the lighting, the viewpoint and the angle. I just wanted to create the opportunity, but it was up to the viewers to seek new forms, to look and dwell on whatever they wanted to see and the way they wanted to see it. The project #INTHESPACE grew out of a reflection on the complexity and disorder of reality narrated in Italo Calvino's Invisible Cities, and on the graphs, relational structures and organized data we find in everyday life and virtual communication. What interested me was to dwell on the often superficial and illusory way of expressing and communicating in today's society mainly through the social networks. The installation included a series of emulsified polyesters, which I painted in the dark room using photographic chemicals. Then I rolled them up on themselves symbolically creating mouths and inside them I placed mirrors to illuminate them, creating unrepeatable kaleidoscopic images. The mouth is the supreme organ we use for verbal communication, but it can also be a means for looking inward and being surprised by going deeply into things. The etymology of the word "space" is in spatium, meaning "being open". The smoothness of the polyesters I used symbolically recalled the bright screens of smartphones we're accustomed to communicating with today. After this I made some incisions in them that intersect and symbolize the social networks and individual fragmentation through the breakdowns caused by the way facts are increasingly distorted, and the harvesting of data, voluntarily and involuntarily, that we provide on a daily basis. This was used to create a social network, posting the images and videos made by the viewers on the main social networks with the hashtag #INTHESPACE.

ALTERANDO LA CHIMICA D’ORIGINE

LA DEA DEI SERPENTI

Valentina De’Mathà

in conversazione con

Gianluca Marziani

in conversazione con

Gianluca Marziani

Tessere è un atto rituale, ipnotico, porta a narrazioni sempre nuove che cambiano e crescono nel loro divenire e ripetersi. I miei arazzi sono contenitori di desideri e pensieri indicibili, stati psichedelici che alterano la percezione e visione delle cose e il mio stato di coscienza, come il fenomeno che avviene durante l'esuviazione nella vita del serpente il cui movimento rimanda al filo della trama che scorre su e giù per l’ordito.

“Una linea di energia cosmica eternamente ondeggiante” (Cit.)

Appartengo alla terra della dea Angizia, una divinità ctonia, tellurica, dea della fecondità e del culto dei serpenti e delle erbe officinali. Ma anche terra di antiche tessiture. È lì che sono nata.

La sua figura pagana al giorno d'oggi viene portata avanti attraverso il rito cristiano di San Domenico, durante il quale, la statua del santo, viene ricoperta di serpenti. Come le erbe officinali che hanno la capacità di guarire, donare una coscienza espansa o uccidere, le stesse proprietà sono associate al veleno di questo venerato e arcaico rettile.

Un artista può sfugge ai limiti di categorie acquisite, ai linguaggi lineari, al tema didascalico? Valentina De’Mathà, indaga, in maniera laterale, le reazioni chimiche delle materie, le molteplici nature che un elemento fisico può incarnare, le deviazioni da un uso consueto che diventa valore metaforico, iconografico, replicabile. L’artista agisce per processi e combinazioni, alterando la chimica d’origine, esasperando un elemento fragile, ricreando valore attraverso l’azione gestuale. Il risultato la porta su terreni diversi ma complementari, su una qualità espressiva che si muove con coscienza liquida e curiosità rivelatrice. Un percorso dove la leggerezza diviene layer, dove gli strati concettuali si amalgamano in tessiture svettanti e poetiche.

Come definiresti la tua IDENTITÀ AUTORIALE in un momento storico così eterogeneo per l’arte e l’essere artista?

Ciò che sono e mi distingue, lo si può vedere e riconoscere attraverso il risultato finale di ciò che faccio e il modo in cui lo faccio. Sono in cammino, sono ancora in divenire, mi riesce un po’ difficile “etichettare” a parole me stessa o il mio lavoro per definire la mia identità o un ruolo. Quando si parla di arti visive attraverso le parole, spesso certi significati ed essenze vanno a perdersi. Non riesco e non voglio circoscrivere, racchiudere o limitare in qualche modo quella che è la mia ricerca e il mio vissuto, a prescindere dal contesto storico in cui mi trovo, ma a cui non posso sicuramente sottrarmi e che, in modo voluto o meno, a volte influenza alcune mie opere.Lascio il compito della decodificazione agli addetti ai lavori. Posso però dire che ciò che realizzo è per me una necessità, un’urgenza, il mio sguardo del tutto soggettivo sulla mia esperienza del quotidiano, sull’inafferrabilità, l’indecidibilità, l’incertezza, la mutevolezza e la complessità della moltitudine, a confronto con il desiderio e la volontà. Le mie opere sono il risultato del mio modo di vivere e sentirmi viva e libera in certi miei luoghi, passioni e interessi. Sono una conseguenza. Tentativi di risposta o di narrazione verso ciò che vivo intimamente e che non riesco a contenere o a tenere del tutto segreto. È questo quello che definisce la mia identità.

Raccontami la relazione tra OPERA e PROCESSO, un aspetto che trovo determinante nel tuo fare artistico.

Lavoro quasi esclusivamente con materiali attraverso i quali non posso avere del tutto il controllo, i miei lavori sono pieni di “errori”, mi piace questa parola, perché viene da “errare", mi piace l’idea di allontanarmi e trovarmi dove non mi aspettavo, di lasciarmi meravigliare. Il processo creativo e il concetto del mio lavoro, camminano a pari passo, sono sicuramente l’uno complementare dell’altro. La mia ricerca è un’indagine sulle ambivalenze che dominano intimamente l’uomo e, di conseguenza, le sue relazioni interpersonali, in tutte le sue infinite declinazioni. Ovvero il costante bisogno di avventura e di novità, dell’intima necessità di perdere il controllo e di lasciarsi travolgere dalle passioni, annientando ogni schema; a quella contrapposta di cercare in tutti i modi di fermare certi istanti e rendere le cose prevedibili, gestibili e sicure, di edificare qualcosa di prestabilito e di legarsi. La mia metodologia di lavoro e la scelta dei materiali, sono appunto studiati per rappresentare al meglio questi contrasti. Durante un confronto, il fisico teorico Ignazio Licata, un giorno mi disse: “Per qualche motivo noi pensiamo all’ordine, alla scienza, alla regolarità della nostra vita con criteri ben precisi, come a una qualche legge o algoritmo che ci mette al sicuro da ogni incertezza. Se noi invece provassimo a pensare alla legge come ad una griglia di possibilità, ecco che lì il legame, la fusione, tra legge, causa e caso (che etimologicamente vuol dire semplicemente “ciò che accade”), appare una cosa naturale.”

Noto una forte attenzione al rapporto tra MATERIALE, RESISTENZA e FRAGILITÀ.

Ogni tuo progetto si interroga su un qualcosa che vive tra stabile e instabile, duro e morbido, permanente e temporaneo. Mi parli di questa cosa, se la senti come tua e in che termini la pratichi nel tuo esercizio artistico.

Le mie opere partono spesso da un’idea organizzata e strutturata, ma, come dicevo precedentemente, quello che più mi interessa è la parziale perdita di controllo sui materiali durante la loro realizzazione e le possibilità che ne scaturiscono. Sono metafore di vita. I miei arazzi, ad esempio, sono realizzati sulla base di questa ambivalenza. Da una parte c’è il processo di stratificazione della materia liquida dei chimici fotografici, che io a fatica cerco di catturare e fissare sulla carta, e che potremmo simbolicamente associarlo alle passioni e desideri che ci travolgono, alle esperienze e a certi stati d’animo che non riusciamo a razionalizzare. Dall’altra c’è la volontà e il tentativo di dare un ordine alle cose, una narrazione, combinando e intrecciando questa materia disorganizzata in una struttura modulare basata su proporzioni auree, e poi tenendola insieme cucendola. E questa parte potrebbe essere associata ai legami interpersonali e alla volontà di dare un senso a certe esperienze che facciamo fatica a organizzare e catalogare razionalmente. Come scrive Umberto Galimberti: “Il desiderio, a differenza dell’amore che vuole costruzione e stabilità, è un movimento verso un punto di perdita e follia. Non si lascia possedere da alcuna logica.”

Sento che ci sono sempre tracce stratificate, memorie sovrapposte, giustapposizioni. Cosa ne pensi?

La fotografia in sé è lo strumento che per eccellenza cattura e fissa l’immagine e, anche se lo fa in modo illusorio, questo meccanismo fa perdurare la memoria. Io mi avvalgo principalmente di materiali e processi fotografici, anche se lo faccio in modo astratto e informale, cerco di fermare un attimo che fugge via, una sensazione, benché sia felice di non riuscirci pienamente. Non si possono fermare le cose, questa è un’utopia e va contro natura. Nel film Stalker di Andrej Tarkovskij, uno dei protagonisti cita una poesia che per metà è di Hermann Hesse e metà di Lao Tzu e dice appunto che ciò che è morbido e flessibile vive, ciò che è duro e secco muore, proprio come un albero. Tutto è mutevole, senza sosta, in una sovrapposizione e stratificazione di esperienze e stati d’animo ed è inspiegabile perché l’uomo, nonostante sappia che il mutamento sia la vita stessa che scorre dentro e intorno a lui, abbia comunque sempre voglia di fermare questi naturali processi.

Realizzare un evento istituzionale all’interno di un museo, può significare trovare nuove interazioni e sinergie, ma anche compromessi inerenti agli spazi, alle tematiche e alla collaborazione con altre persone. Parlami della tua esperienza con il MACRO Asilo - Museo d’Arte Contemporanea di Roma.

La maggior parte delle mie opere sono realizzate con materiali trasparenti, traslucidi e cangianti che hanno generalmente bisogno di luce e di allestimenti in ambienti chiari per essere valorizzate al meglio. Il MACRO Asilo - Museo d’Arte Contemporanea di Roma, mi ha proposto di realizzare un progetto interattivo, che coinvolgesse il fruitore, in una stanza completamente nera e in penombra: la Black Room. Inizialmente ho pensato che i presupposti fossero tutti sbagliati, che tutto fosse contrario al mio lavoro, che non avesse senso esporlo lì. Ma poi ho cominciato a ragionare diversamente, a rompere gli schemi in cui avevo spesso, involontariamente, e automaticamente, adagiato e racchiuso la visione del mio lavoro per tenti anni, e mi sono aperta a nuove prospettive e possibilità, modificando e capovolgendo totalmente il mio punto di vista, e le mie certezze: Non ci sono pareti bianche?Ok, le opere non verranno appese, ma arrotolate su se stesse. Non c’è luce? Il pubblico deve interagire? Ok, metto degli specchi in queste “bocche” e chiedo al fruitore di utilizzare la luce del proprio smartphone per illuminare le opere come meglio crede, come più lo incuriosisce. È il fruitore che si fa protagonista, che va alla scoperta, è lui che sceglie la luce, che sceglie la prospettiva e l’angolazione. Io ho voluto creare solo un’opportunità, ma è toccato al fruitore cercare nuove forme, vedere e fermare ciò che voleva vedere e come voleva vederlo. Di conseguenza il progetto #INTHESPACE è nato da una riflessione sulla complessità e sul disordine della realtà narrati ne “Le città invisibili” di Italo Calvino, e sui grafi, che sono delle strutture relazionali e organizzazione dati che troviamo nella vita quotidiana e nella comunicazione virtuale. Quello che mi interessava era soffermarmi sul modo, spesse volte superficiale e illusorio, di esprimersi e comunicare della società di oggi attraverso principalmente i social network. L’installazione comprendeva una serie di poliesteri emulsionati che ho dipinto in camera oscura attraverso chimici fotografici e che poi ho arrotolato su se stessi creando simbolicamente delle bocche; all’interno poi ho posto degli specchi che, illuminandoli, creavano immagini caleidoscopiche irripetibili. La bocca è per eccellenza lo strumento che utilizziamo per la comunicazione verbale, ma può essere anche un mezzo attraverso cui guardare all'interno e lasciarsi sorprendere andando in profondità. L'etimologia della parola "spazio", viene da Spatium, ovvero "essere aperto”. La levigatezza dei poliesteri che ho utilizzato, richiama simbolicamente gli schermi luminosi degli smartphone attraverso i quali siamo abituati a comunicare nei giorni d’oggi. Ho poi praticato su di essi delle incisioni che si intersecano a simboleggiare le reti sociali e la frammentazione dell’individuo attraverso le scomposizioni indette da una realtà dei fatti sempre più distorta, e dalla raccolta dati che, volontariamente e involontariamente, forniamo nel quotidiano. L’installazione è stata ospitata nella Black Room del museo e, il mio intento è stato quello di portare il visitatore, in maniera naturale, ad utilizzare la luce del proprio smartphone per illuminare l’interno di questi cilindri. Successivamente è stata creata una rete sociale postando le immagini e video realizzati dagli spettatori, sui principali social network con l’hashtag #INTHESPACE.

VENTIDUE +

Valentina De’Mathà

in conversazione con Yuri Catania

https://www.youtube.com/watch?v=NToOHMMYtUk&t=857s

![]()

Valentina De’Mathà

in conversazione con Yuri Catania

https://www.youtube.com/watch?v=NToOHMMYtUk&t=857s

26 Agosto 2022

https://www.casagalleria.art/

https://www.casagalleria.art/

L’Ambasciata d’Italia a Berna, in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Zurigo, il Consolato Generale d’Italia a Lugano, il Consolato Generale d’Italia a Ginevra, il Consolato d’Italia a Basilea e l’Istituto Italiano di Cultura a Zurigo, è lieta di annunciare la collettiva UpCycle. Quando l’arte reinventa il mondo a cura di Silvio Mignano e Antonello Tolve, che sarà inaugurata il 5 maggio 2022 (ore 18:00) in Elfenstrasse 10, nell’ambito dell’ampio programma Residenza delle Arti.

L’Ambasciata d’Italia a Berna, in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Zurigo, il Consolato Generale d’Italia a Lugano, il Consolato Generale d’Italia a Ginevra, il Consolato d’Italia a Basilea e l’Istituto Italiano di Cultura a Zurigo, è lieta di annunciare la collettiva UpCycle. Quando l’arte reinventa il mondo a cura di Silvio Mignano e Antonello Tolve, che sarà inaugurata il 5 maggio 2022 (ore 18:00) in Elfenstrasse 10, nell’ambito dell’ampio programma Residenza delle Arti. Valentina De’Mathà, artista italo-svizzera di origine abruzzese, tra i 20

talenti del 21° Premio Cairo

Valentina De’Mathà, artista italo-svizzera di origine abruzzese, tra i 20

talenti del 21° Premio CairoNata ad Avezzano, dopo aver vissuto a Roma per diversi anni, si trasferisce in Svizzera nel 2008 dove attualmente vive e lavora

Sono stati selezionati dalla redazione del mensile ARTE di Cairo Editore, diretto da Michele Bonuomo, i venti giovani artisti che parteciperanno al 21° Premio Cairo, il più autorevole appuntamento con l’arte contemporanea in Italia, voluto e sostenuto con passione e generosità dal Presidente Urbano Cairo. La mostra, che si terrà nelle prestigiose sale di Palazzo Reale a Milano, è stata posticipata al 2022, dal 17 al 23 ottobre, per permettere uno svolgimento della cerimonia di premiazione in linea con le edizioni scorse e una piena partecipazione del pubblico di appassionati.

Tra i talenti selezionati, Valentina De’Mathà, artista italo-svizzera nata ad Avezzano. Dopo aver vissuto a Roma per diversi anni, si trasferisce nella Confederazione Elvetica nel 2008, dove attualmente vive e lavora.

“Essere stata invitata ad un premio così prestigioso è sicuramente per me un’opportunità di cui sono molto grata” dice Valentina De’Mathà.

Artista multidisciplinare, spazia dalla pittura alla fotografia, alla scultura e installazioni. Una delle principali caratteristiche formali delle opere della De’Mathà è l’utilizzo di materiali della fotografia tradizionale (carte e poliesteri fotosensibili dipinti attraverso chimici fotografici) utilizzati non in modo convenzionale. Queste carte emulsionate spesso vengono intrecciate e cucite a mano dall’artista che dà vita ad arazzi/coperte, ma anche sculture morbide e mutabili che simulano la labilità e vulnerabilità della condizione umana. Corpi ripiegati su se stessi che cercano di tenere insieme i frammenti e sfaccettature della propria esistenza e dello scorrere del tempo.

La sua pratica artistica è un tentativo di cercare di fissare, simbolicamente, sulla carta emulsionata, quella materia dis-organizzata di cui fanno parte le emozioni; e l’atto di tessere, rimanda alla tradizione tessile delle coperte abruzzesi e alla volontà di tramandare (trama), di tenere insieme le cose, la famiglia, le relazioni, i ricordi, con un fare atavico e femminile.

“Vivo in Svizzera ormai da più di 10 anni, e questo, paradossalmente mi fa sentire sempre più forte il legame che ho con l’Italia e, soprattutto, con la mia terra d’origine: l’Abruzzo. È un vero piacere per me partecipare ad un premio nazionale così prestigioso e ambito” - aggiunge la De’Mathà - “La mia ricerca

artistica è un’indagine sulla perdita del controllo, sull’errore/errare, e possibilità che ne scaturiscono, e sul concetto di meraviglia. Di conseguenza sulla volontà e tentativi da parte dell’uomo di tenere insieme le cose e farle perdurare nella memoria. Un continuo alternarsi tra libero arbitrio e ineluttabilità degli eventi che caratterizzano la condizione umana.

Partendo da questi principi, per il premio ho voluto realizzare un’opera inedita, onesta e intima, una sorta di ritorno alle origini.”

La prestigiosa giuria che sarà chiamata a nominare l'opera vincitrice, al cui autore verrà assegnato il Premio

Cairo, è presieduta da Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente dell’omonima Fondazione di Torino, ed è composta da Luca Massimo Barbero, direttore Istituto di Storia dell'Arte della Fondazione Giorgio Cini di Venezia, Mariolina Bassetti, Chairman Christie's Italia, Gabriella Belli, direttrice Fondazione MUVE - Musei Civici di Venezia, Ilaria Bonacossa, direttrice Fiera Internazionale d’Arte e Contemporanea Artissima di Torino, Lorenzo Giusti, direttore Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea (Gamec) di Bergamo, Andrea Viliani, responsabile e curatore Centro di Ricerca Castello di Rivoli, ai quali si aggiunge il grande artista Emilio Isgrò.

Valentina De’Mathà, artista italo-svizzera, focalizza la sua ricerca sul concetto di connessione, di imprevedibilità degli avvenimenti derivanti dalle relazioni interpersonali, sulla meraviglia e l’inaspettato.

Ripartenza, riallineamento, ricalibrazione. Cosa significa e da dove nasce questo processo che accomuna tutti gli artisti?

Mi capita più spesso di desiderare il bordo e spingermi oltre, di mettermi in bilico e decentrarmi e poi cercare nuovamente il controllo. Non credo che sia davvero così importante calibrarsi nel centro, anzi, si rischia di stagnare e non evolversi. L'importante è farlo comunque mantenendo la disciplina. L’artista deve agire in totale libertà e follia assecondando i suoi moti, è compito del sistema dell’arte poi dare un senso più logico e concreto a certi processi. Per quanto mi riguarda, il mio centro è in continuo mutamento e volubilità. Voglio che sia così. Mi piace l’instabilità, anche nelle sue violente oscillazioni ed essere in balia della ciclicità degli eventi, se così non fosse non potrei creare e produrre. Ciò non significa che in questi ondeggiamenti io non riesca ad essere esatta nelle mie azioni o nel mio pensiero, anzi, mi sono di grande aiuto. Trovo che sia contro natura moderare o giustificare un lavoro artistico in ogni suo passo. Un’ opera d’arte ha bisogno dei suoi tempi e reagisce in funzione della percezione di chi la osserva. Tutto è molto relativo e mutevole. Credo che si debba lasciare che il lavoro sia quel che è e, semmai, essere pronti ad accettarne le sue imperfezioni. Io lavoro tutti i giorni tutto il giorno, ma ci sono dei periodi spesso lunghi in cui produco incessantemente cavalcando l’onda di un bisogno e sono totalmente assorbita in modo egoistico dal mio lavoro che mi risucchia completamente e richiede tutte le mie attenzioni ed energie. Il problema sta nel momento successivo, quando l’energia ha raggiunto il suo picco e ne consegue un vuoto devastante. Forse, proprio queste discontinuità così repentine e la capacità di sostenerle cercando di mantenere il controllo, sono la ciclicità naturale del vero equilibrio.

Nel suo percorso d’artista ha posto in essere cambiamenti di registro e passaggi da un medium artistico a un altro, ci racconta questo percorso e lo stato dell’arte della sua ricerca?

Da poco più di dieci anni la mia ricerca si è avvalsa principalmente dell’utilizzo di materiali chimici fotografici, in modo non convenzionale, cambiandone la funzionalità, ma sfruttando le loro caratteristiche e capacità e il concetto insito di fotografia. I motivi che mi hanno spinta sono molteplici, sicuramente per la loro immediatezza, per la loro mancanza di una totale prevedibilità delle reazioni chimiche e l’effetto meraviglia che ne consegue. Per la lucentezza di certi poliesteri che sommano l’ambiente circostante all’opera creando cangianti sovrapposizioni che relativizzano la fruizione del lavoro. Ma anche per il messaggio che la fotografia tradizionale, più di altre discipline, porta con sé, ovvero l’illusione di fermare un attimo e di far perdurare la memoria.

Quali sono le opere che ritiene più “riuscite”, “finite”, e quando le riconosce?

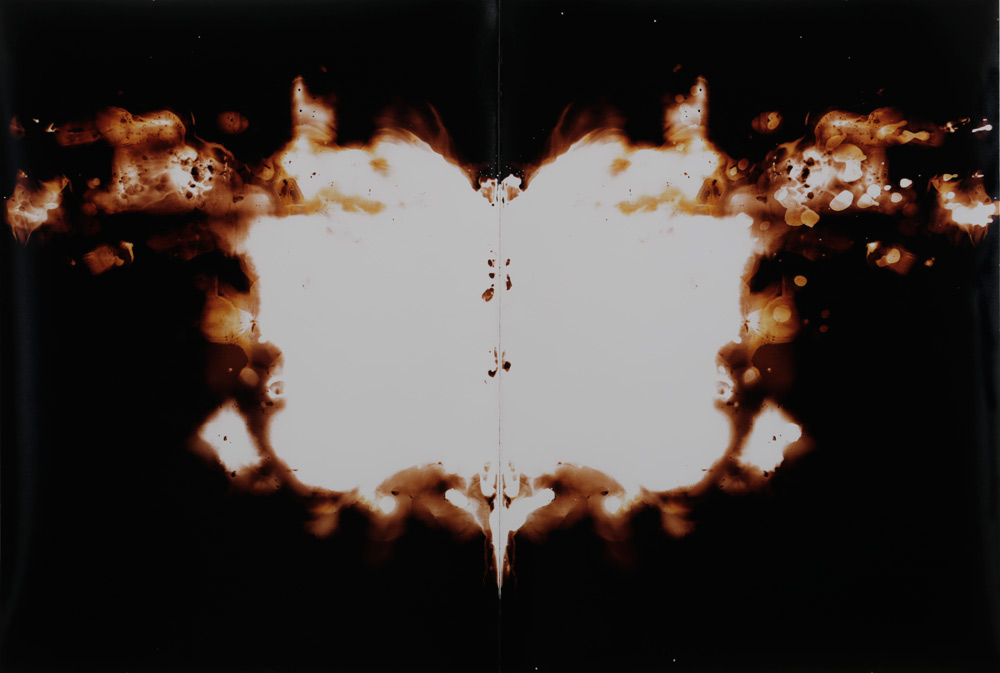

Quelle verso le quali ho un rigetto immediato, perché a distanza di tempo mi rendo conto che hanno rotto degli schemi, sono andate oltre e in quel momento io non ero preparata e non le capivo. Ma ogni lavoro ha una storia a sé. Non è detto che un’opera per essere valida e resistere nel tempo debba necessariamente suscitare in me immediate reazioni di inquietudini o al contrario, forte senso di soddisfazione. Ad esempio, nel 2014, ho realizzato una serie di lavori intitolati “Epiphany”. Ammetto che già la prima opera suscitò in me una certa esaltazione, perché ero riuscita a congiungere la parte pittorica dei miei lavori passati con quelli più recenti, ma solo a distanza di anni, adesso, ne sto davvero godendo a pieno. È una serie di lavori realizzati in camera oscura che narrano paesaggi fantastici e surreali, in una sovrapposizione di piani prospettici indefiniti che annullano la prospettiva in quanto tale, con chiazze di luce bruciata alternate a masse e frammentazioni di colore. Sono visioni oniriche, distorsioni della psiche, epifanie, stati estatici, meraviglie, déjà vu, flashback. Assecondando il più possibile questa visione, li ho realizzati in modo del tutto istintivo e gestuale, senza dare un ordine preciso alle cose, come era giusto che fosse, senza giustificare o calibrare ogni segno e prestabilire una narrazione o una lettura univoca. Ad oggi, più di prima, credo di aver centrato a pieno ciò che volevo dire. Se si analizza ogni minimo dettaglio da vicino, si possono notare un’infinità di microcosmi, di scene, di situazioni a sé che sommandosi compongono l’opera. Succede così quando si sogna, quando qualcosa ci offusca la mente, le prospettive si annullano e sovrappongono, le immagini e i loro significati si distorcono, le scene sembrano apparentemente non avere un filo logico. “Quando si sogna si smargina la causalità, si smargina il principio di non contraddizione, di spazio-tempo e si annulla il nostro Io”, dice Umberto Galimberti. Oltretutto ho notato che se capovolgessi le opere a testa in giù, il messaggio rimarrebbe sempre lo stesso, l’opera regge comunque, ma è come se si aggiungesse un’altra possibilità alla narrazione. Mi piace questa ulteriore lettura che va contro un’apparente logica.

Che cosa è la forma?

Le mie opere cambiano in continuazione ai miei occhi, ho uno sguardo piuttosto volubile ogni volta che le riguardo, sia per ciò che mi comunicano sia per l’aspetto concreto che assumono. La forma per me è un discorso sempre aperto. Faccio degli esempi. Una mia pratica quotidiana è quella di avvolgere, piegare, ammucchiare, srotolare e spostare i miei lavori. Oppure di lasciarli lì a sedimentare, così, dove li ho terminati, per giorni, a volte anni. Ho delle opere che rimangono sul tavolo dove finisco di cucirle per periodi incalcolabili o sul divano dove le ho intrecciate, sulle poltrone, sui tappeti, stratificate sui muri. Le sposto di continuo per fare spazio, per non sedermici sopra, per mostrarle, ogni volta cambiano piega e diventano altro. Per me è importante anche vedere come e dove le lascio, ripiegate in che modo, adagiate in che modo, seguendo quale ordine di stratificazione. Anche il modo e i luoghi in cui le ripongo mi sono di grande aiuto. È come se la materia trovasse la sua forma e mi suggerisse delle alternative. “#INTHESPACE”, l’installazione esposta al Macro Asilo, Macro Museo d’Arte Contemporanea di

Roma, mi venne in mente camminando intorno ai rotoli di poliestere arrotolati in camera oscura. Ho una scultura appesa alla finestra del mio studio da circa dodici anni, la luce diretta le ha fatto cambiare colore, il peso l’ha deformata, mi fu di ispirazione per “Silenzio”, l’installazione esposta al Padiglione Italia/Abruzzo alla 54esima Biennale di Venezia. Oppure, un arazzo arrotolato da due anni su una poltrona sferica di design all’ingresso di casa, ogni volta che entra qualcuno rischia di andargli contro. Quell’opera è lì da due anni, l’avevo poggiata per caso e la poltrona ne è diventata parte integrante. Spesso ci passo davanti e le cambio forma, ma non so più immaginarla senza quell’elemento sferico su cui si è sedimentata e che la completa.

A cosa sta lavorando?

Una delle mie ricerche attuali è sulla bocca, cosa simboleggia e qual è il suo ruolo nelle sue molteplici declinazioni, ma intesa soprattutto come apertura verso il mondo esterno. Da bimbi facciamo la conoscenza delle cose portandocele alla bocca. Attraverso di essa introduciamo al nostro interno il cibo, poi, invece, assume una valenza erotica quando facciamo l’esperienza dell’altro tramite il bacio, accendendo i sensi e tutte le terminazioni nervose che la caratterizzano. In qualche modo facciamo entrare, con estrema fiducia, qualcosa di sconosciuto al nostro interno. Non a caso, ho pensato che “Atti di fiducia” fosse il titolo migliore da cui partire. Ma la fiducia può essere tradita, possiamo anche essere avvelenati, in quel caso la bocca si trasforma in ferita, in ulcera oppure possiamo essere feriti a morte mirando alla gola. A nostra volta, anche l’incapacità di esprimerci o, al contrario, di ferire attraverso la comunicazione verbale o i morsi può trasformarsi in un dramma. È un atto di fiducia reciproco, sia da parte nostra che ci apriamo all’altro sia da parte dell’altro che si dà a noi senza timore di essere morso, risucchiato e poi sputato via o offeso. Ma questi accessi sono per eccellenza un’apertura verso un percorso di esperienze. La bocca si estende fino all’ano che è la sua parte terminale durante un percorso di assimilazione o possiamo far riferimento anche all’apertura della vulva, con la vischiosità dell’eccitamento, o all’utero che accoglie e genera nuova vita. Ma possono essere anche atti di iniziazione: la fuoriuscita del sangue mestruale, la rottura dell’imene e la perdita della verginità, la rottura delle acque prima del parto. Luogo da cui nasce ed emerge la vita e l’inconscio. Carnale, simbolo erotico di dipendenza sensuale. Sede del gusto, comunicatore di appetiti. Insomma, un mondo da scoprire.

Pier Paolo Scelsi

The Collector Magazine #05

Valentina De’Mathà, an Italian-Swiss artist, focuses her research on the concept of connection, on the unpredictability of events arising from interpersonal relationships, on wonder and on the unexpected.

Rebirth, realignment, recalibration. What does the process all artists share mean and where does it come from?

I often find myself looking for the edge and then going beyond it, putting myself in the balance and decentralising and then look for control again. I don’t think it’s all that important to set yourself at the centre of things as that can lead to stagnation and lack of development. The important thing is to maintain discipline. The artist must act in total freedom and madness according to his or her motion. It’s then up to the art system to give a more logical, concrete meaning to those processes. As far as I am concerned, my centre is constantly changing and fluctuating. And that’s how I like it. I like the violent swings of instability and being at the mercy of events. I couldn’t create or make anything if that weren’t the case. But this instability doesn’t mean that I am not able to be precise in my actions or thoughts - I certainly am. I find that it’s against nature to moderate or justify a piece of art at every stage of the process. An artwork needs a certain length of time and reacts according to how it is perceived. Everything is relative and changeable. I think the work has to be left to be what it is and we, if anything, must be prepared to accept it in all its imperfection. I work all day every day, but there are times when I produce incessantly, riding the wave of a need and I am totally absorbed egoistically in my work that it completely draws me in and requires all of my attention and energy. The problem comes later because this incredible high is always followed by a devastating slump. But maybe these peaks and troughs are just the natural cycle of real balance.

In your career you have been through some changes in register and artistic medium, can you tell us about this and about where your research is now?

For the last ten years or so I’ve been mostly researching the use of photographic chemicals in an unconventional way, changing their function and exploiting their characteristics and properties and the inherent concept of photography. There are a number of reasons for this. One is certainly their immediacy, the lack of predictability in the chemical reactions and the wondrous after-effects. Another is the sheen of certain polyesters, which bring the surrounding environment into the work creating iridescent overlaps that relativize the end result. And finally, the message that traditional photography, more than other disciplines, brings with it, i.e. the illusion of freezing a moment in time and making a memory last forever.

Which works do you feel are the most “successful” or “finished”, and when do you recognise them?

The ones that give me a sense of immediate refusal, because as time goes by I realise that they broke the mould somehow but at the time I wasn’t ready and didn’t understand them. But every piece of work has its own story. An artwork isn’t any more valid or can stand the test of time just because I feel unsettled or satisfied when I look at it. For example, in 2014, I created a series called “Epiphany”. I admit I was elated when I’d finished the very first piece because I had succeeded in joining the painterly style of my earlier work with more recent pieces, but it’s only now, years later, that I can fully enjoy it. It’s a series of pieces created in the darkroom that explores fantastical and surreal landscapes, overlapping indefinite perspectives that cancel out the concept of perspective by alternating burnt patches of light with colour masses and fragmentations. They are dream-like visions, distortions of the psyche, epiphanies, ecstatic states, wonders, déjà vu, flashbacks. Following this vision as much as possible, I made them in a completely instinctive and gestural way, without giving a precise order to things, which was the right thing to do, without justifying or calibrating each sign and prearranging a narrative. I think I have now managed to nail down what I wanted to say, more than before. If you analyse every little detail up close, you notice an infinite number of separate microcosms, scenes and situations that, added together, comprise the work. This is what happens when you dream, when something clouds our mind, perspectives are cancelled out and overlap one another, images and their meanings are distorted, scenes look as though they don’t tie together logically. “When you dream you lose causality, you lose the principle of non-contradiction, of space-time and you lose ego,” says Umberto Galimberti. I also noticed that if I tipped the works upside down, the message stayed the same, the work would still stand, but another possibility was added to the narrative. I like this aspect, even though it goes against apparent logic.

What is form?

My work changes all the time in my eyes. I have a rather fickle way of seeing it and I see different things and get different messages each time. Form to me is always an open discussion. I’ll give you some examples. My daily practice is to cover, fold, pile up, unroll and move my works. Other times, I just leave them to sit for days, or sometimes years. I have pieces left for ages on my table where I finish stitching them or on the sofa where I’ve woven them, on chairs, rugs, stacked up against the wall. I move them around to make space, so that I don’t sit on them or to exhibit them, and each time they change a little and become something else. For me it’s important to see how and where I leave them, the way I’ve folded or put them down, how I’ve ordered them. How and where I have put them is really helpful to me. It’s as though the material is finding its own form and suggesting alternatives to me. “#INTHESPACE”, the installation exhibited at Macro Asilo at Rome’s Macro Museum of Contemporary Art, came to me while I was walking around the rolls of polyester in the darkroom. I have had a sculpture hanging in the window of my studio for so long, about twelve years, that the light has changed its colour and the weight has deformed it. But it provided the inspiration for “Silenzio”, the installation exhibited in the Italy/Abruzzo section of the 54th Venice Biennale. Another example is a rolled up tapestry that’s been on a spherical designer armchair in my hallway for two years. Every time someone comes in they risk bumping into it. It’s been there for two years. I only put it there by chance, but it’s become part of the armchair now When I walk past it, I often change it a little bit, but I can’t imagine it now without that spherical shape underneath it.

What are you currently working on?

I’ve been doing some research into the mouth, what it means and what role it plays, but especially into the aspect of it being an opening to the outside world. As babies, we learn about things by putting them in our mouth. It’s how we feed ourselves and it also has erotic connotations because of kissing, the senses and all the nerve endings that it has. In some way, it’s about having the trust to put something from the outside into ourselves. That’s why I thought “Acts of faith” was the best title to start with. But trust can be broken, we can also be poisoned and in that case the mouth is turned into a kind of injury, an ulcer or we can be mortally wounded by aiming for the throat. We can also be incapable of expressing ourselves, or even hurt someone with words or by physically biting them. It’s a reciprocal act of faith, on our part opening ourselves up to the other and, conversely, the other giving themselves up to us without fear of being bitten, sucked in and then spat out or offended. But these accesses are a way of being open to new experiences. The mouth extends through assimilation to the anus, or to the vulva, to the wetness of arousal, or to the womb where new life grows. Acts of initiation also come into play here: menstrual blood, the hymen breaking and the loss of virginity, the waters breaking before birth. The place where life and the unconscious are born and emerge. A carnal, erotic symbol of sensual dependency. It is the seat of taste, the communicator of appetites. In short, a whole world to be discovered.

Pier Paolo Scelsi

The Collector Magazine #05

VALENTINA

DE’MATHÀ

Studio Visit Online

Hestetika Magazine

https://www.youtube.com/watch?v=XaL4Wv7JvFM

https://www.youtube.com/watch?v=XaL4Wv7JvFM

......................................................

Pasinger Fabrik

Pasinger FabrikMediterran

Das Mittelmeer als Brücke und Kluft zwischen den Kulturen gestern und heute

Ein Ausstellungs- und Diskussionsprojekt

Kuratoren: Luigi Viola und Thomas Linsmayer

Culture and civilization are born of compa- rison, of dialectical visions, of interpersonal exchanges and relationships.

Just from its ancient history Mediterranean Sea linked civilizations and peoples, marking their evolution through the encounter and the contamination between different traditions, religions and cultures that have been enriched and turned into something else.

Everything through interaction and mutual comparison.

The artistic technique I used for this artwork starts from this vision: I took emulsified papers and folded them into spirals to symbolize the DNA structure, then I painted them in the dar- kroom where all the aesthetic effects are reve- aled through the free interactions of chemical processes.

Then I unfolded them, creating another form that would bring with it the signs of the starting structure.

Through the folds of the spiral, the action of chemical agents has given rise to a kaleidosco- pic succession of anthropomorphic, primitive and alien faces, in a dreamlike and ancestral dimension composed of elements that are always new, often completely symmetrical, sometimes the negative of the other, but always generated from the contact and the interaction of two flaps.

Valentina De’Mathà

#INTHESPACE

https://www.youtube.com/watch?v=31eSJg-xhV0

https://www.youtube.com/watch?v=31eSJg-xhV0

......................................................

Vol 36. Gennaio 2020

SPAZIO

Lo scorso ottobre ho inaugurato un progetto installativo al Macro Asilo, Macro Museo d’Arte Contemporanea di Roma, intitolato #INTHESPACE. Il progetto è nato da una riflessione sulla complessità e sul disordine della realtà narrati ne “Le città invisibili” di Italo Calvino, e sui grafi, che sono delle strutture relazionali e organizzazione dati che troviamo nella vita quotidiana e nella comunicazione virtuale. Quello che mi interessava era volgere poi, di conseguenza, l’attenzione sul modo di esprimersi della società di oggi attraverso principalmente i social network, sul concetto di spazio/luogo e sulle relazioni interpersonali. Attraverso la globablizzazione, le migrazioni di massa, e internet, c’è stato l’abbattimento di molte barriere con tutti i pro e i contro che ne sono susseguiti. I luoghi, i nostri spazi, sono il punto in cui viviamo e comunichiamo e, al giorno d’oggi, attraverso internet, possiamo avere costantemente una vita collettiva e pubblica ovunque ci troviamo; i confini sono diventati fluidi e relativi più che mai. L’installazione comprendeva una serie di poliesteri emulsionati che ho dipinto in camera oscura attraverso chimici fotografici e che poi ho arrotolato su se stessi creando simbolicamente delle bocche; all’interno poi ho posto degli specchi che, illuminandoli, creavano immagini caleidoscopiche irripetibili. La bocca è per antonomasia lo strumento che utilizziamo per la comunicazione verbale, ma può essere anche un mezzo attraverso cui guardare all'interno e lasciarsi sorprendere e accogliere. Si dice “rimanere a bocca aperta”, quando si prova meraviglia. Se pensiamo anche solo a ciò che introduciamo al suo interno, o al bacio con cui ci doniamo e accogliamo, sono atti di fiducia. Attraverso la bocca concediamo noi stessi all'altro, lo facciamo entrare a contatto con la parte più intima che abbiamo, il nostro interno, e, di rimando, noi facciamo la scoperta e la conoscenza dell’altro attraverso i sensi che ci pervadono grazie a questo varco. Le aperture sono un atto di amore e di fiducia. L'etimologia della parola "spazio", viene da Spatium, ovvero "essere aperto”. I poliesteri che ho utilizzato, sono levigati, perfettamente lisci, è un materiale asettico, inorganico, io ho voluto crearci sopra delle incisioni, delle sfumature, dei cambi di direzione, a simboleggiare le reti sociali e la frammentazione dell’individuo attraverso le scomposizioni indette da una realtà dei fatti sempre più distorta, e dalla raccolta dati che, volontariamente e involontariamente, forniamo nel quotidiano. Queste superfici riprendono proprio la levigatezza degli schermi luminosi su cui siamo abituati a comunicare nei giorni d’oggi: quelli dei pc e quelli degli smartphone. Questi ultimi, funzionano proprio attraverso il tatto, accarezzandoli, toccandoli, premendoci sopra. Ma sono asettici, non hanno calore umano, né odore. Ormai la comunicazione è quasi esclusivamente questa: a distanza e illusoria. Il messaggio era quello di utilizzare questi apparecchi cercando di andare a fondo, di non fermarsi alle apparenze, ma di prendersi il giusto tempo per conoscere e scoprire ciò che si nasconde all'interno delle cose e di lasciarsi meravigliare. L’installazione è stata ospitata nella Black Room del museo e, il mio intento è stato quello di portare il visitatore, in maniera naturale, ad utilizzare la luce del proprio smartphone per illuminare l’interno di questi cilindri. Il passo successivo è stato quello di realizzare una rete sociale postando le immagini e video realizzati attraverso la propria esperienza, sui principali social network con l’hashtag #INTHESPACE.

RIFLESSI

Molti dei miei lavori riflettono l’ambiente circostante, tutto si somma fino a diventare una forma altra. Sono opere dinamiche e cangianti, fluide. Mutano in base alla luce e all’ambiente che le ospita, anche il fruitore che le osserva si somma ad esse, le caratterizza e relativizza. Uso spesso materiali lucidi perché non sono mai definibili fino in fondo, ma aumentano la soggettività della percezione.

Viviamo di riflessi, ci specchiamo ovunque, la nostra immagine è sempre diversa, frammentata, parziale. Se pensiamo a quando camminiamo per strada, ad esempio, la nostra figura si moltiplica specchiandosi ovunque: nelle vetrine dei negozi, negli specchietti delle vetture, nei finestrini delle auto che passano... Ovunque ci sono occhi che ci guardano e ognuno vede cose di noi sempre diverse, continue sfaccettature e tasselli della nostra personalità. Anche quando ci specchiamo immobili a figura intera, diventa sempre tutto relativo perché lo specchio ritrae solo una porzione di noi, ritrae anche il fondo dell’ambiente, ritrae noi come siamo in quel preciso momento, con quella luce, ma anche solo respirando, la nostra immagine è in ogni istante inesorabilmente diversa.

Ad esempio, nella mia serie di lavori Se puoi guardare fuori, gli altri possono guardare all’interno, ho simulato delle vetrate a simboleggiare l'assenza di segreti e misteri. Il vetro frantumato scompone la nostra interezza, la frammenta, tutti possono guardarla a porzioni, ma non c'è mai una rivelazione totale della nostra intimità, anche quando viene violata. È un guardarsi a vicenda, ognuno con la propria percezione.

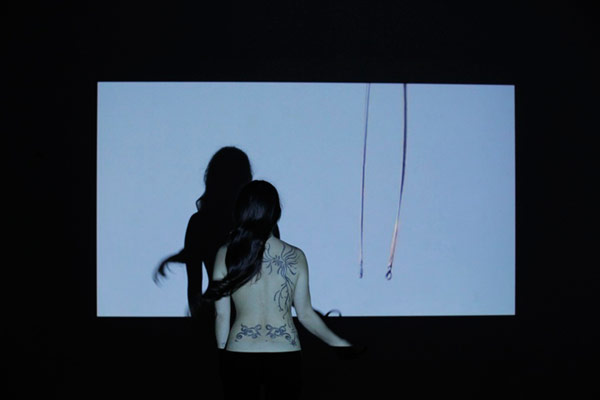

CORPI

Il corpo è il mezzo attraverso cui percepiamo e misuriamo il mondo. Come scrive Umberto Galimberti, “Non si accede al mondo se non percorrendo quello spazio che il corpo dispiega intorno a sé nella forma della prossimità o della distanza delle cose”. Io sono una donna molto fisica, tattile e olfattiva, e nel mio lavoro questa fisicità è sempre evidente in un modo o nell’altro, anche quando il corpo non è esplicitamente rappresentato. In Stretch Marks ad esempio, volevo parlare dei segni sulla pelle con cui convivo dall’adolescenza e di come continuano a mutare nella narrazione del mio stare al mondo. Nello specifico volevo parlare di smagliature, di linee, solchi e fratture, come anelli di un albero. Volevo parlare di come la pelle possa cambiare in base ad uno stress fisico, ormonale, in base all’alimentazione, alla luce, alla crescita o aumento e diminuzione improvvisa di peso; insomma, a quei cambiamenti improvvisi e inevitabili che tutti, in un modo o nell’altro, subiamo grazie allo svolgersi degli eventi. Quindi ho utilizzato delle carte emulsionate vergini, che sono poi sbiadite e hanno cambiato colore nel tempo in base a fattori esterni, come la luce.

SIMBIOSI

Vivo circondata da libri e opere in costruzione: sul tavolo della cucina, sul divano in biblioteca, sulla poltrona, sul pavimento della camera da letto, in studio, sul tappeto, in borsa. Ho bisogno di leggere e lavorare ovunque mi sposti, altrimenti mi sembra di aver buttato via il tempo, anche se si tratta solo di cinque minuti. Questi elementi si sommano alle opere avvolte su se stesse. Credo di avere addirittura migliaia di lavori arrotolati, impilati, archiviati, dimenticati o sbagliati. Avvolgerli mi viene naturale, è una pratica e una visione quotidiana. Paradossalmente alcuni lavori credo che abbiamo più forza quando sono appena imbastiti o chini su se stessi, credo che abbiano un senso e una naturalezza maggiore anziché dispiegati, e credo che suscitino maggiore rispetto durante la contemplazione. Nella realtà nessuno si rivela totalmente, tutti tuteliamo e proteggiamo parti del nostro vissuto che è comunque in continuo divenire. Quando li termino e li apro la narrazione viene rivelata totalmente, quasi in modo pornografico, senza misteri, un po’ come quello che stiamo vivendo oggi attraverso internet: è lì, tutti possono prendersi il proprio tempo per “leggerla”, ma quando sono arrotolati hanno un senso, non più misterioso, ma forse più umano. Penso che nella loro sedimentazione, abbiano una loro maggiore dignità.

FLUSSI

Quando cucio i miei arazzi, i nodi mi fanno perdere un sacco di tempo, anche se ammetto che sono un modo in più per stare china su me stessa a elaborare nuove idee mentre con ostinazione li sciolgo. Del resto anch’essi fanno parte della metafora della narrazione.

Fortunatamente c’è la cera d’api che li districa, tutela il filo e lo fa scorrere più velocemente.

La storia dei miei arazzi è un discorso in divenire. Taglio la carta, la intreccio, la dipingo in camera oscura, la passo al fissaggio, la riassemblo e poi la cucio a mano. È un rito, un mantra. Alcuni di questi lavori hanno una storia lunga anni. A volte li lascio lì, arrotolati, e me ne dimentico, poi li riprendo e il flusso continua a scorrere con idee diverse, diventando altro.

Posso affermare che hanno davvero un vissuto, alcune di queste opere occupano superfici del mio studio e della mia casa anche per anni, a volte sono come un libro importante che non vedi l’ora di scoprire come va a finire, ma nello stesso tempo, vorresti che non finisse mai perché i personaggi sono entrati a far parte della tua quotidianità. Tutto ciò che mi passa nella mente, è intrecciato e cucito lì. Sono contenitori di segreti indicibili. Mi siedo per ore, passando da una sedia all’altra, non accorgendomi che è già sera, spesse volte mi scopro a cucire al buio senza rendermi conto che il tempo si è dilatato in un alternarsi di sedie, pensieri e cambi di filo.

DIGRESSIONE

Mi piace molto la parola errore, perché viene da errare, vagare, perdersi.

I miei lavori sono pieni di errori. È sempre importante trovarsi dove non ci si aspettava.

CONFINE

Da più di 11 anni vivo in Svizzera, un luogo non luogo al centro dell’Europa benché non ne faccia parte. È un posto a sé, con le sue leggi e il suo modo di stare alle regole e di calcolare le cose con precisione. Questa nuova cultura ha influenzato enormemente la mia quotidianità e ha in qualche modo condizionato il mio modo di vivere. Di conseguenza il mio lavoro è diventato molto più asciutto e lineare, più pulito e ordinato, insomma, continua a vivere con coerente simbiosi ancorato a me. Faccio ancora un po’ fatica a stare dentro i limiti, ad organizzare meticolosamente tutto, ad essere più ordinata e sintetica, anche se a volte sembra che mi riesca bene, ma mi rendo conto ogni giorno che è contro la mia natura. Vivo costantemente in contrasto con ciò che sono e ciò che cerca di contenermi, di schematizzarmi. Io stessa tento di tenere a bada il mio lavoro, di dargli un ordine, anche se in realtà, vorrei che urlasse fuori in una serie di esplosioni. Non ho ancora capito perché io stessa continui a pormi tutti questi limiti. Ma una bestia rimane pur sempre una bestia, anche se ha imparato a stare composta e ritta su due zampe.

AMORE

Un discorso troppo complicato, intimo e segreto. Ma anche estremamente facile.

PAROLE

Le uniche parole che contino sono i fatti.

Tutte le frasi che finiscono con un “ma” o con un “forse”, sono prive di valore.

ELUCUBRAZIONE

Noi siamo processi in divenire. Tutto ciò che progredisce e si muove è vivo, tutto ciò che si ferma è morto. Questo è insito nella natura dell'uomo, eppure, paradossalmente, cerchiamo sempre di fermare il flusso delle cose: il tempo, un attimo felice, un addio, i nostri figli che vorremmo che rimanessero sempre cuccioli da accudire e stringere a noi. Anche per questo motivo scattiamo milioni di fotografie.

Ammetto che mi hanno sempre affascinato e terrorizzato l'imprevedibilità e la mutevolezza degli eventi e di come ciò influenzi gli stati d'animo delle persone, o viceversa, di come le volubilità emotive delle persone, cambino lo stato degli eventi.

Mi ha sempre affascinato e terrorizzato vedere come qualcosa che appare ai miei occhi in un modo, attraverso gli occhi di un'altra persona appaia con un significato totalmente diverso.

Io sono una donna molto concreta, credo fortemente nel potere decisionale di ogni individuo, nella sua volontà di andare per la strada che ha deciso di percorrere e di prendere ciò che vuole. Diciamo che non sono una donna che aspetta la provvidenza. Per me tutto è possibile e fattibile. Ma è anche vero che esistono dei meccanismi non deterministici, come vengono definiti dalla fisica quantistica, che non si possono controllare, avvengono e basta. Da qui l’utilizzo di materiali sui quali non posso avere del tutto in controllo. Da qui anche la volontà di creare sempre “forme altre”, opere che sono concepite in un modo, ma che possono diventare altro.

Ho sempre lavorato a strati: nella pittura, nelle sculture in papier-mâcché, con i chimici in camera oscura. Mi ha sempre affascinato la stratificazione degli eventi e della storia. Il nostro vissuto è un accumulo di cose a strati, dai vestiti che portiamo addosso, ai primi pavimenti, costruiti come atto di civilizzazione, ai mosaici, ai sampietrini, al cemento, alle resine, e poi i piani delle case, i tappeti, i tavoli sopra i tappeti, i libri sopra i tavoli, le tazze di tè sopra i libri, la polvere e così via.

In camera oscura lavoro per sovrapposizioni di chimici, di acqua e di luce, il mio intento è quello di fermare un processo, un istante, proprio come fa la fotografia tradizionale, ma io cerco di fermare un attimo astratto. Questa, ovviamente, è solo un’illusione, una possibilità che mi concedo. Io cerco di fermare un attimo per paure che vada via, ma sono felice di non riuscirci e che quell’attimo si sia già trasformato in questo preciso istante in qualcos’altro. Così come succede nelle relazioni interpersonali.

VALENTINA

Non posso dirlo, credo che nessuno mi abbia ancora intuita realmente. Lo lascio fare a chi avrà coraggio e la giusta cura e attenzione.

Marco De Crescenzo

Hestetika Magazine

Vol.36

gennaio 2020

VALENTINA DE'MATHÀ

#INTHESPACE

Macro Asilo-Museo Macro | Museo d’Arte Contemporanea di Roma

#INTHESPACE

Macro Asilo-Museo Macro | Museo d’Arte Contemporanea di Roma

1st - 3rd October 2019

The #INTHESPACE project arises from a reflection on the complexity and disorder of reality narrated in Italo Calvino’s "Invisible cities" - tales of imaginary and paradigmatic places that intersect and project themselves into contemporary society, where everything is seemingly "smooth”. In reality this smoothness often conceals an endless and shapeless decay. Another element of reflection are the graphs: relational structures and data organization found in everyday life and in virtual communication [from the Latin term communico = to put things in common, to make one feel part of something]; thus, paying attention to how today’s society expresses itself, to cultural exchanges, to interpersonal relationships, to the concept of space/ “place”, and to the stratification of great events and history.

The human being has always been torn between the desire to settle and put down strong roots, and that of turning elsewhere in a constant search for new motivation. According to the ancient Greeks, a city begins just beyond the walls of our own home, where our lives become accessible to all. Places are where we live and communicate and, today, we do no longer necessarily feel the need to get out of them: through the internet and social networks we can continuously and everywhere have a Community life; borders become fluid and relative more than ever before.

The reflections and the shine of the emulsified polyesters used for this installation project are, indeed, through a careful analysis by Korean philosopher Byung-Chul Han on today's society, a reference to the glossy and smooth smartphones screens through which we are used to communicate. The intersections of the incisions made on these surfaces symbolize social networks and the fragmentation of the individual through breakdowns proclaimed by an increasingly distorted reality, and from the data collection that, voluntarily and involuntarily, we provide in daily life. But these "invisible cities" as Italo Calvino explains "are also an investigation of the secret reasons that lead humans to live in certain places, beyond all crises. Cities are a collection of many things: remembrance, desires, signs of a language; places of exchange, not only of goods, but also of words, wishes and memories”.

The next step to the realization of these maps, "impossible cities", "nonplaces", in the sense and vision of Marc Augè, pavements, geopolitical borders, neuronal connections ... is to make them three-dimensional by wrapping them on themselves to create another shape: casings of experiences, and mouths, symbol par-excellence from which emerges verbal communication; but also, the medium through which one can let oneself be surprised by its content by looking inside.

These mouths / cylinders / trees will symbolically become a forest, element of obvious reference to the return to the most intimate human nature, a place where the viewer can explore and experience the work by projecting its gaze inside each "trunk", instead of remaining on the surface and wander in the dark.

The installation will be set in the Black Room of Macro museum. The semi darkness of the room will bring visitors to use the light of their smartphone flashlight: the physical extension from which we have become inseparable. In this regard, the intent is to invite the visitor to create a new social network, taking photographs and videos at these "openings", equipped with flash and posting the images on the various social networks, with the hashtag #INTHESPACE.

Spàzio s. m. [from lat. spatium, perhaps der. of patēre «to be open»]

Critical essays by

Pier Paolo Scelsi - Director GAD, Giudecca Art District, Venice

Ignazio Licata - Theoretical physicist Isem, Palermo (Italy) e RIIAM, Iran

1st 2nd October 2019 from 10:00 to 20:00

3rd October from 10:00 to 18:00

Macro Asilo-Museo Macro | Museo d’Arte Contemporanea di Roma

Black Room

Via Nizza 138 Rome

Free admission

Macro Asilo-Museo Macro

Museo d’Arte Contemporanea di Roma

IL SOGNO DI BORGES

Il lavoro di Valentina De’Mathà è sempre stato caratterizzato da due direttrici complementari che guidano la costruzione delle forme. Da una parte c’è un’attitudine istintuale, la necessità e l’urgenza fisica di avere un rapporto sensibile con superfici e colori attraverso un’immersione gioiosa e caotica, una fase di simbiosi preverbale, quasi selvaggia, con la propria produzione. Sull’altro versante una natura concettuale e sottilmente analitica, attenta alla forma delle idee, ed alla loro universalità. Queste due curve tratteggiano lo spazio dell’opera, sono forze concorrenti che uniscono l’intuizione dell’artista medium con il suo lato sottilmente speculativo. #INTHESPACE, in una galleria ideale della sua storia, è il lavoro che intercetta tutte le esperienze precedenti, le pone in prospettiva, crea attorno a loro un labirinto. È la città invisibile della sua opera, la proiezione del suo metodo in forma d’arte, quasi un paradosso di sapore russelliano sul filo dell’appartenenza.

Si tratta di una riflessione sulla costruzione dei saperi, radicata fin nell' esperienza e nel concetto di “spazio fisico”, quello da noi quasi inconsapevolmente abitato e percorso, con la sua apparente semplicità di contenitore levigato in una tridimensionalità passiva di coordinate. Come sempre, le “semplicità” rivelano ad ogni tentativo d’indagine, una complessità vertiginosa. Dalla disputa tra Newton e Leibniz sullo spazio assoluto contro uno spazio relazionale definito dai rapporti tra le cose materiali, fino alle arditezze delle fisica quantistica, abbiamo imparato che lo spazio è prodotto dalle dinamiche sottili del mondo. Non è un caso se il pensiero di Leibniz è una delle più alte espressioni del Barocco, tutto teso a stipare ogni vuoto possibile di ideogrammi cinesi, monadi, macchine logiche. Ma è forse Cartesio ad aver fatto il passo decisivo con le sue architetture di coordinate. Come dirlo, questo spazio? Mentre pregava la Madonna di dargli segni della sostanza ontologica del mondo, osservando una mosca tra le pareti della stanza, Cartesio ci rivela che ogni conoscenza è costruzione di relazioni. La conoscenza non è mai conoscenza del mondo “in sé e per sé”, ma tessitura di rappresentazioni, reti di relazioni entangled, labirinti, modelli, mappe e dizionari. Ed ogni mappa è una prospettiva dell’osservatore che svela nella misura in cui costruisce. E’ questa la lezione ultima della complessità: non abbiamo l’occhio di Dio, siamo osservatori e costruttori, Il reale ci si rivela facendo resistenza alle nostre rappresentazioni. Diremmo che il reale è questa cosa tra noi e i modelli. Il valore di una rappresentazione o di un modello consiste proprio nel non essere isomorfo al territorio, ma piuttosto nel fornire un territorio. Per i punti del mondo passano infinite mappe.

Non è soltanto lo spazio dei saperi condivisi a scaturire dal rapporto relazionale e dialogico tra noi e l’indefinita ricchezza del mondo. Anche le storie personali passano per stratificazioni di mappe legate a contesti, periodi, scale: giochi di bambini, baci apposti in calce a lettere, tribù musicali, partiti politici, abitudini di consumo, pratiche artigianali, comunicazioni, transazioni finanziarie ad alta frequenza, identità plurali. La mente umana è un groviglio di mappe entangled scritto sui fogli volanti del labirinto neuronale.

Le bocche/colonne/alberi di poliesteri emulsionati di Valentina sono una foresta di mappe, un intrico di segni che vanno illuminati per rivelare parte dei loro tesori. Sempre assolutamente contemporanea, anche quando tratta i temi arcaici del sesso- corpo- sangue, la De’Mathà si rivela in questo lavoro sempre più vicina alle Lezioni Americane di Calvino. In equilibrio tra fiamma e cristallo, sceglie il tratto più breve per la leggerezza- rapidità-esattezza, visibilità e molteplicità. Riconoscendo all’Arte la sua dimensione relazionale, il suo ruolo di codice per decrittatori delle risonanze estetiche, si può pensare che nell’occhio di una di quelle emulsioni si possa vedere l’intero suo percorso, dalle mappe organiche ai misteriosi legacci della non località. L’artista è un sistema che si auto-osserva.

Ed è sulla “consistenza” incompiuta di Calvino che Valentina De’Mathà evita la trappola ontologica. Ogni rappresentazione infatti definisce un confine, un luogo altro da sé, un esterno che fissa i limiti di validità di quella specifica descrizione. I confini possono essere chiusi, aperti, più spesso sono porosi. Ci si chiede se questa porosità nella foresta di bocche/colonne/alberi possa essere la chiave per realizzare la mappa delle mappe, quella che le contiene tutte e che si può mettere in corrispondenza 1/1 con il mondo, e dire finalmente: “questo è il mondo, chiuso nei miei modelli”. Il punto d’accesso all’Aleph, il sogno di Borges. Ma l’arte è un fatto creaturale ed umanissimo, la foresta resta foresta, e il mondo inesauribile. La sua unità e consistenza reali risiedono nell’osservatore, nello sforzo certosino del suo essere costruttore e del decifratore. E’ nel gesto dell’arte la verità silenziosa delle cose.

di Ignazio Licata

VALENTINA DE'MATHÀ

#INTHESPACE

Macro Asilo-Museo Macro Museo d’Arte Contemporanea di Roma

01-03 Ottobre 2019

Il progetto #INTHESPACE nasce da una riflessione sulla complessità e sul disordine della realtà narrati ne “Le città invisibili” di Italo Calvino, i cui racconti di luoghi immaginari e paradigmatici si intersecano e si proiettano nella società contemporanea, dove tutto sembra apparentemente “levigato”, ma che in realtà, questa levigatezza, spesso cela disfacimenti senza fine né forma. Altro elemento di riflessione sono i grafi: strutture relazionali e organizzazione dati che troviamo nella vita quotidiana e nella comunicazione virtuale [dal latino communico = mettere in comune, far partecipe]; volgendo, di conseguenza, l’attenzione sul modo di esprimersi della società di oggi, gli scambi culturali, le relazioni interpersonali, il concetto di spazio/luogo e stratificazione degli eventi e della storia.

L’uomo è sempre stato diviso dal desiderio di stabilirsi e mettere radici, e quello di volgersi altrove per trovare stimoli sempre nuovi.

I Greci dicevano che la città inizia appena fuori dalle mura della nostra casa, dove la nostra vita diventa pubblica. I luoghi sono il punto in cui viviamo e comunichiamo e, al giorno d’oggi, non abbiamo più necessariamente bisogno di uscire fuori: attraverso internet e i social network, possiamo avere costantemente una vita collettiva ovunque ci troviamo; i confini diventano fluidi e relativi più che mai.

I riflessi e la lucentezza dei poliesteri emulsionati utilizzati per questo progetto installativo, sono, appunto, attraverso un’attenta analisi del filosofo coreano Byung-Chul Han sulla società di oggi, un rimando agli schermi lucidi e levigati degli smartphone attraverso i quali siamo abituati a comunicare.

Le intersezioni delle incisioni praticate su queste superfici, stanno a simboleggiare le reti sociali e la frammentazione dell’individuo attraverso le scomposizioni indette da una realtà dei fatti sempre più distorta, e dalla raccolta dati che, volontariamente e involontariamente, forniamo nel quotidiano.Ma queste “città invisibili” come spiega Italo Calvino “ sono anche un’indagine alle ragioni segrete che portano gli uomini a vivere certi luoghi, al di là di tutte le crisi. Le città sono un insieme di tante cose: memoria, desideri, segni di un linguaggio; luoghi di scambio, non soltanto di merci, ma anche di parole, desideri e ricordi”.

L’uomo è sempre stato diviso dal desiderio di stabilirsi e mettere radici, e quello di volgersi altrove per trovare stimoli sempre nuovi.

I Greci dicevano che la città inizia appena fuori dalle mura della nostra casa, dove la nostra vita diventa pubblica. I luoghi sono il punto in cui viviamo e comunichiamo e, al giorno d’oggi, non abbiamo più necessariamente bisogno di uscire fuori: attraverso internet e i social network, possiamo avere costantemente una vita collettiva ovunque ci troviamo; i confini diventano fluidi e relativi più che mai.

I riflessi e la lucentezza dei poliesteri emulsionati utilizzati per questo progetto installativo, sono, appunto, attraverso un’attenta analisi del filosofo coreano Byung-Chul Han sulla società di oggi, un rimando agli schermi lucidi e levigati degli smartphone attraverso i quali siamo abituati a comunicare.

Le intersezioni delle incisioni praticate su queste superfici, stanno a simboleggiare le reti sociali e la frammentazione dell’individuo attraverso le scomposizioni indette da una realtà dei fatti sempre più distorta, e dalla raccolta dati che, volontariamente e involontariamente, forniamo nel quotidiano.Ma queste “città invisibili” come spiega Italo Calvino “ sono anche un’indagine alle ragioni segrete che portano gli uomini a vivere certi luoghi, al di là di tutte le crisi. Le città sono un insieme di tante cose: memoria, desideri, segni di un linguaggio; luoghi di scambio, non soltanto di merci, ma anche di parole, desideri e ricordi”.

Il passo successivo alla realizzazione di queste mappe, “città impossibili”, “nonluoghi”, nell'accezione e nella visione di Marc Augè, pavimentazioni, confini geopolitici, collegamenti neuronali.... è stato quello di renderle tridimensionali avvolgendole su se stesse fino a creare una forma altra: involucri di esperienze vissute, e bocche, simbolo per antonomasia dal quale fuoriesce la comunicazione verbale; ma anche mezzo di apertura attraverso cui ci si può lasciare sorprendere dal suo contenuto guardando all’interno.

Queste bocche/colonne/alberi andranno a formare simbolicamente un bosco, elemento di evidente rimando ad un ritorno alla natura umana più intima, logo dove lo spettatore può esplorare ed esperire l'opera proiettando il suo sguardo all’interno di ogni “cilindro”, anziché rimanere in superficie e vagare nel buio.

L’installazione verrà ospitata nella Black Room del Museo Macro e, questo stato di penombra, porterà il visitatore, in maniera naturale, all’utilizzo della luce del proprio smartphone: estensione fisica ormai inscindibile da noi. A tal proposito, l’ intento è quello di invitare il fruitore a creare una nuova rete sociale, scattando fotografie e video a queste “aperture”, munito di flash e postando le immagini sui vari social network, con l’hashtag #INTHESPACE.

Spàzio s. m. [dal lat. spatium, forse der. di patēre «essere aperto»]

Con testi critici di

Pier Paolo Scelsi - Direttore GAD, Giudecca Art District, Venezia

Ignazio Licata - Fisico teorico presso Isem, Palermo (Italia) e RIIAM, Iran

01.02 Ottobre 2019 Ore 10:00 - 20:00

03 Ottobre ore 10:00 - 18:00

Macro Asilo-Museo Macro | Museo d’Arte Contemporanea di Roma

Black Room

Via Nizza 138 Roma

Ingresso Libero

Pier Paolo Scelsi - Direttore GAD, Giudecca Art District, Venezia

Ignazio Licata - Fisico teorico presso Isem, Palermo (Italia) e RIIAM, Iran

01.02 Ottobre 2019 Ore 10:00 - 20:00

03 Ottobre ore 10:00 - 18:00

Macro Asilo-Museo Macro | Museo d’Arte Contemporanea di Roma

Black Room

Via Nizza 138 Roma

Ingresso Libero

Zephyr and Maize

Studio Visit with VALENTINA

DE'MATHÀ

Curated and written by Varia Serova

Valentina De’Mathà, an Italian-Swiss artist, focuses her research on the concept of connection, on the unpredictability of events arising from interpersonal relationships, on wonder and the unexpected. Curator and art critic Varia Serova visited Valentina De’Mathà's studio in Switzerland to learn more about the artist's interdisciplinary practice, creative world and sources of inspiration.

![]()

in the balance and decentralising and then looking for control again."

- Valentina De’Mathà

Valentina De’Mathà (born 1981 in Avezzano, Italy) lives and works in Switzerland. Her artistic focus is on the interaction among man and nature, on the causality principle and the dialectic inquiry into metaphysical contradictions and their solutions, while her unique processes interconnect with non-deterministic mechanisms and the uncertainty of quantum mechanics. De’Mathà's artistic research is centred in human behaviour in moments of unpredictability of inescapable circumstances, focusing on the sentiments of emotional instability and loss of equilibrium.

In her own words, Valentina De’Mathà enjoys working with materials beyond her control, would it be painting, weaving or photography, all constituents of her multilayered experimental practice. While the artworks that De’Mathà creates usually reflect her personal experiences, from emotions coming from human interactions to life processes and parts of the human body, she also finds her inspiration in the fleeting, seemingly incidental, fragile things in the natural world: "I’ve been doing some research into the mouth, what it means and what role it plays, but especially into the aspect of it being an opening to the outside world. As babies, we learn about things by putting them in our mouth. It’s how we feed ourselves, and it also has erotic connotations because of kissing, the senses and all the nerve endings that it has. In some way, it’s about having the trust to put something from the outside into ourselves [...] The place where life and the unconscious are born and emerge. A carnal, erotic symbol of sensual dependency. It is the seat of taste, the communicator of appetites. In short, a whole world to be discovered."

Valentina De'Mathà's artistic practice deals with the chemical reactions of materials, the multiple natures that a physical element can embody, as well as the deviations from utilitarian into metaphorical and iconographic. She reenacts processes and media reactions, altering the original chemistry, readdressing value through gestural multilayered approach, following the path of curiosity towards new artistic revelations. As the artist explains very well herself: "For the last ten years or so I’ve been mostly researching the use of photographic chemicals in an unconventional way, changing their function and exploiting their characteristics and properties and the inherent concept of photography. There are a number of reasons for this. One is certainly their immediacy, the lack of predictability in the chemical reactions and the wondrous after-effects. Another is the sheen of certain polyesters, which bring the surrounding environment into the work creating iridescent overlaps that relativize the end result. And finally, the message that traditional photography, more than other disciplines, brings with it, i.e. the illusion of freezing a moment in time and making a memory last forever."